Die Reduzierung Ihres ökologischen Fussabdrucks ist keine Frage von hunderten kleinen Änderungen, sondern von wenigen, strategischen Hebelentscheidungen.

- Die drei Bereiche mit der grössten Wirkung sind Wohnen (Heizung & Strom), Mobilität und Ernährung. Sie machen oft über 70 % der persönlichen Emissionen aus.

- Versteckte Emissionen aus Finanzanlagen und digitalem Konsum sind oft wirkungsvoller als viele sichtbare Alltagsbemühungen.

Empfehlung: Berechnen Sie Ihren persönlichen Fussabdruck, um Ihre individuellen „Hotspots“ zu identifizieren, und konzentrieren Sie Ihre Anstrengungen gezielt auf die 2-3 grössten Verursacher für maximale Wirkung.

Der Wunsch, nachhaltiger zu leben, ist weit verbreitet. Doch im Dschungel der gut gemeinten Ratschläge – vom Stoffbeutel bis zur Bambuszahnbürste – geht schnell der Überblick verloren. Man versucht, an vielen kleinen Schrauben zu drehen, und fragt sich am Ende: Bringt das wirklich etwas? Die Frustration ist verständlich, denn viele gängige Tipps zielen auf die sichtbaren, aber oft weniger wirkungsvollen Aspekte unseres Lebensstils ab. Sie suggerieren, dass Klimaschutz eine endlose Liste von Verboten und kleinen Opfern ist.

Die Wahrheit ist jedoch eine andere. Der persönliche ökologische Fussabdruck, oft synonym mit der CO2-Bilanz verwendet, obwohl er eigentlich mehr umfasst als nur Treibhausgase, wird nicht durch eine Vielzahl kleiner Sünden bestimmt. Er wird dominiert von einigen wenigen, fundamentalen Entscheidungen. Statt sich in Details zu verlieren, liegt die wahre Kunst der Reduktion darin, die eigene Impact-Hierarchie zu verstehen und die Anstrengungen dorthin zu lenken, wo die Hebelwirkung am grössten ist. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern die richtigen Dinge wirksam zu tun.

Dieser Leitfaden bricht mit dem Ansatz der kleinen Schritte. Wir werden Ihren persönlichen Impact nicht als moralisches Versäumnis, sondern als strategisches Budget betrachten. Zuerst messen wir den Status quo, um Ihre grössten Emissionsquellen datenbasiert aufzudecken. Anschliessend analysieren wir die entscheidenden Hebel in den Bereichen Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum. Das Ziel ist es, Ihnen einen klaren, analytischen und handlungsorientierten Plan an die Hand zu geben, um Ihren ökologischen Fussabdruck nicht nur marginal zu verbessern, sondern wirksam und spürbar zu reduzieren.

Dieser Artikel führt Sie systematisch durch die Analyse und Optimierung Ihres ökologischen Fussabdrucks. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen die einzelnen Stationen auf dem Weg zu einem klimafreundlicheren Lebensstil mit maximaler Wirkung.

Inhaltsverzeichnis: Ihr Weg zum kleineren Fussabdruck

- Machen Sie den Test: Eine Anleitung zur Berechnung Ihres persönlichen ökologischen Fussabdrucks

- Wo der Hebel am grössten ist: Die drei Entscheidungen, die Ihren ökologischen Fussabdruck wirklich schrumpfen lassen

- Der unsichtbare Rucksack: Die versteckten Umweltkosten Ihrer Konsumprodukte

- Ihre vier Wände auf dem Prüfstand: Wie Sie den ökologischen Fussabdruck Ihres Zuhauses halbieren

- Von A nach B für den Planeten: Der ehrliche Vergleich der Verkehrsmittel und ihres Fussabdrucks

- Was wirklich auf dem Teller zählt: Die versteckten Umweltkosten Ihrer Ernährung

- Nicht jeder Ökostrom ist gleich: Wie Sie den richtigen Anbieter finden und wirklich etwas bewirken

- Weniger ist Zukunft: Ein praktischer Leitfaden zur radikalen Ressourcenschonung im Alltag

Machen Sie den Test: Eine Anleitung zur Berechnung Ihres persönlichen ökologischen Fussabdrucks

Jede effektive Strategie beginnt mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme. Bevor Sie Massnahmen ergreifen, müssen Sie wissen, wo Sie stehen. Die Berechnung Ihres persönlichen ökologischen Fussabdrucks ist der entscheidende erste Schritt, um Ihre grössten Emissionsquellen – Ihre sogenannten „Hotspots“ – zu identifizieren. Ohne diese datenbasierte Grundlage laufen selbst die besten Absichten Gefahr, ihre Wirkung zu verfehlen. Glücklicherweise gibt es in Deutschland mehrere verlässliche und kostenlose Online-Rechner, die Ihnen dabei helfen.

Diese Tools führen Sie durch eine Reihe von Fragen zu Ihren Lebensgewohnheiten in den Hauptkategorien Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum. Das Ergebnis wird meist in Tonnen CO2-Äquivalenten (CO2e) pro Jahr angegeben und ermöglicht einen direkten Vergleich. Der durchschnittliche Fussabdruck in Deutschland liegt bei etwa 11 Tonnen CO2e pro Person und Jahr – ein Wert, der weit über dem global verträglichen Mass von unter 2 Tonnen liegt. Ihr persönliches Ergebnis zeigt Ihnen schonungslos, wo Ihre grössten Hebel zur Reduktion liegen.

Die Auswahl des richtigen Rechners hängt von Ihren Präferenzen ab: Suchen Sie eine tiefgehende wissenschaftliche Analyse oder eine schnelle Übersicht mit praktischen Tipps? Der folgende Vergleich, basierend auf den Empfehlungen von Organisationen wie der BUNDjugend, hilft Ihnen bei der Entscheidung.

| Rechner | Fokus | Besonderheit | Zeitaufwand |

|---|---|---|---|

| Umweltbundesamt | Wissenschaftlich fundiert | Detaillierte Analyse | 15-20 Min |

| WWF Deutschland | Visuell ansprechend | Tipps zur Reduktion | 10-15 Min |

| BUND / Brot für die Welt | Globale Perspektive | Handabdruck-Option | 10 Min |

Unabhängig vom gewählten Tool ist die Genauigkeit Ihrer Angaben entscheidend. Halten Sie idealerweise Ihre letzte Strom- und Heizkostenabrechnung bereit und schätzen Sie Ihre jährlich gefahrenen Kilometer so realistisch wie möglich. Nur so erhalten Sie ein aussagekräftiges Ergebnis als Fundament für Ihre persönliche Klimastrategie.

Wo der Hebel am grössten ist: Die drei Entscheidungen, die Ihren ökologischen Fussabdruck wirklich schrumpfen lassen

Nachdem Sie Ihren Fussabdruck berechnet haben, sehen Sie vermutlich eine Aufschlüsselung nach Kategorien. Die meisten Menschen sind überrascht, dass nicht der tägliche Kaffeebecher oder die Plastiktüte den Löwenanteil ausmachen, sondern drei grundlegende Lebensbereiche: Wohnen (Energie & Heizung), Mobilität und Ernährung. Diese „grossen Drei“ sind für den Grossteil der Emissionen eines durchschnittlichen deutschen Haushalts verantwortlich. Die Konzentration auf diese Bereiche ist der Kern einer jeden wirksamen Klimaschutzstrategie.

Die Kunst besteht darin, Aufwand und Wirkung gegeneinander abzuwägen. Während viele kleine Änderungen zwar das Gewissen beruhigen, aber in Summe wenig bewirken, gibt es wenige „Hebelentscheidungen“, die Ihren Fussabdruck drastisch senken. Die folgende Grafik visualisiert dieses Prinzip: Einige Entscheidungen wiegen schwer und haben einen enormen Einfluss, während andere leichter sind und einen geringeren Impact haben.

Eine dieser oft unterschätzten Hebelentscheidungen liegt im Finanzsektor. Wohin Ihr Geld fliesst, hat massive Auswirkungen. Der Wechsel zu einer Bank, die nicht in fossile Energien investiert, kann mehr CO2 einsparen als der Verzicht auf eine Flugreise. Dieses Prinzip wird im folgenden Fallbeispiel deutlich.

Fallstudie: Nachhaltige Banken in Deutschland und ihre CO2-Wirkung

p>

Der Wechsel zu einer nachhaltigen Bank wie der GLS Bank, Triodos oder der EthikBank kann einen grösseren CO2-Effekt haben als der Verzicht auf Flugreisen. Diese Banken investieren ausschliesslich in soziale und ökologische Projekte und verzichten auf Investments in fossile Brennstoffe, Rüstung oder Gentechnik. Eine DIW-Studie zeigt, dass bewusste Finanzentscheidungen einen oft unterschätzten, aber gewaltigen Hebel für den Klimaschutz darstellen, da sie Kapitalströme direkt beeinflussen.

Ebenso ist die Ernährung ein massiver Hebel. Allein der Wechsel von einer fleischlastigen zu einer vegetarischen Ernährung kann die ernährungsbedingten Emissionen fast halbieren, wie eine DIW-Analyse von 2024 belegt, die einen Unterschied zwischen 2,0 und 1,2 Tonnen CO2 pro Jahr aufzeigt. Dies unterstreicht, dass die Konzentration auf die grossen Posten strategisch sinnvoller ist als die Jagd nach Perfektion im Kleinen.

Der unsichtbare Rucksack: Die versteckten Umweltkosten Ihrer Konsumprodukte

Neben den grossen drei Hebeln spielt auch unser allgemeiner Konsum eine Rolle. Hierbei ist es entscheidend, den Blick vom Offensichtlichen – der Verpackung – auf das Unsichtbare zu lenken: den sogenannten „ökologischen Rucksack“. Jedes Produkt, von der Jeans bis zum Smartphone, trägt die Last seiner gesamten Herstellungskette mit sich. Dies umfasst den Rohstoffabbau, die Verarbeitung, den Transport und die Entsorgung. Oft ist dieser unsichtbare Rucksack um ein Vielfaches schwerer als das Produkt selbst.

Ein besonders präsentes Beispiel für versteckte Kosten ist unser digitaler Konsum. Jede E-Mail, jede Suchanfrage und jedes gestreamte Video verbraucht Energie in Rechenzentren. Diese sind oft gigantische Stromfresser, deren Kühlung Unmengen an Energie benötigt. So verursachen allein die in Deutschland täglich versendeten E-Mails laut Berechnungen des Borderstep-Instituts über 1.000 Tonnen CO2. Dieses Bewusstsein für die Immaterialität des Digitalen und dessen sehr reale physische Kosten ist der erste Schritt zur Reduktion.

Die wirksamste Strategie gegen den unsichtbaren Rucksack ist die Reduktion des Neukaufs. Fragen Sie sich vor jeder Anschaffung: Brauche ich das wirklich? Kann ich es reparieren, leihen oder gebraucht kaufen? Dieses Prinzip der Suffizienz – also des Genugtuens – ist mächtiger als jede noch so effiziente Produktion. Wenn Sie doch etwas Neues kaufen, ist es wichtig, Greenwashing zu erkennen. Viele Unternehmen werben mit vagen Begriffen wie „umweltfreundlich“ oder „klimaneutral“. Seien Sie kritisch: Prüfen Sie, ob konkrete, nachvollziehbare Belege für diese Behauptungen existieren. Unabhängige Siegel wie der „Blaue Engel“ oder das „EU-Ecolabel“ bieten eine verlässlichere Orientierung, da sie auf strengen, transparenten Kriterien basieren.

Hinterfragen Sie insbesondere das Label „klimaneutral“. Oft wird dieser Status lediglich durch den Zukauf von CO2-Zertifikaten erreicht, deren tatsächliche Klimawirkung umstritten ist. Echte Nachhaltigkeit zeigt sich in einer transparenten Produktionskette und dem ehrlichen Bemühen, Emissionen an der Quelle zu vermeiden, anstatt sie nur zu kompensieren.

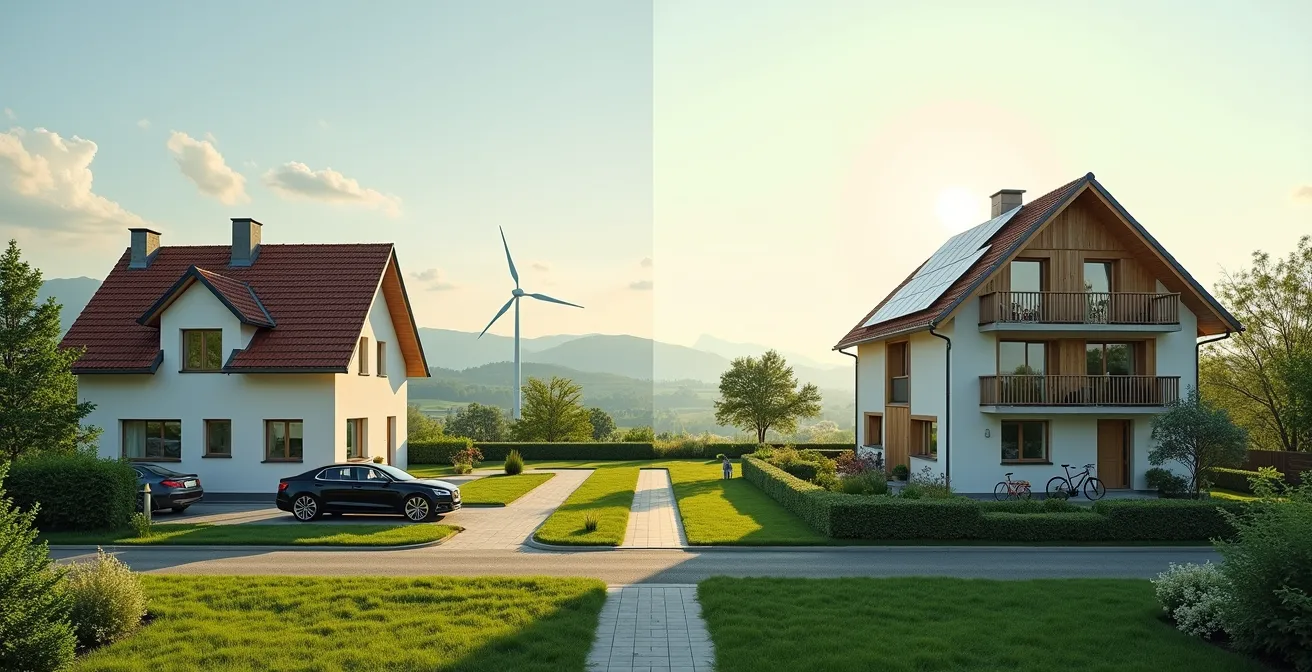

Ihre vier Wände auf dem Prüfstand: Wie Sie den ökologischen Fussabdruck Ihres Zuhauses halbieren

Der Bereich Wohnen ist für die meisten Menschen in Deutschland der grösste Einzelposten im persönlichen CO2-Budget. Durchschnittlich 2,9 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr entfallen laut einer DIW-Studie 2024 auf Heizen, Strom und Warmwasser. Das ist fast ein Drittel des gesamten Fussabdrucks. Gleichzeitig liegt hier aber auch das grösste und oft profitabelste Einsparpotenzial. Die Hebel reichen von einfachen Verhaltensänderungen bis hin zu umfassenden energetischen Sanierungen, die nicht nur das Klima schützen, sondern auch den Geldbeutel schonen.

Die wirkungsvollsten Massnahmen sind die Dämmung der Gebäudehülle (Dach, Fassade, Kellerdecke), der Austausch alter Fenster und der Umstieg auf ein modernes, auf erneuerbaren Energien basierendes Heizsystem wie eine Wärmepumpe. Diese Investitionen sind zwar zunächst hoch, amortisieren sich aber durch die massive Senkung der Energiekosten. Zudem werden sie in Deutschland durch grosszügige staatliche Programme gefördert.

Die Navigation durch den Förderdschungel von KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) kann komplex sein. Ein zertifizierter Energieberater ist hier ein unverzichtbarer Partner. Die Beratung selbst wird bereits staatlich bezuschusst und der Experte hilft dabei, einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) zu erstellen, der nicht nur die Massnahmen optimal aufeinander abstimmt, sondern auch zusätzliche Förderboni freischaltet.

Doch auch ohne grosse Sanierung lässt sich viel erreichen: Der Wechsel zu einem echten Ökostromanbieter (dazu mehr in einem späteren Kapitel), die Installation programmierbarer Thermostate, das konsequente Stosslüften statt Kipplüften und die Reduzierung der Raumtemperatur um nur ein Grad Celsius können die Emissionen bereits signifikant senken. Jede eingesparte Kilowattstunde zählt.

Plan d’action : KfW- und BAFA-Förderungen maximal nutzen

- Energieberater beauftragen: Das BAFA fördert bis zu 80 % der Beratungskosten. Suchen Sie einen Experten aus der Energieeffizienz-Expertenliste.

- Individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellen lassen: Dies sichert Ihnen einen zusätzlichen Förderbonus von 5 % für die meisten Massnahmen.

- Passende Förderung beantragen: Wählen Sie zwischen dem KfW-Kredit 261 für Komplettsanierungen oder Zuschüssen für Einzelmassnahmen (z.B. Heizungstausch).

- Zusage abwarten: Beginnen Sie mit den Baumassnahmen erst, nachdem Sie die Förderzusage erhalten haben, sonst verfällt der Anspruch.

- Fachunternehmen beauftragen: Stellen Sie sicher, dass die ausführenden Firmen für die jeweilige Förderung qualifiziert sind.

Von A nach B für den Planeten: Der ehrliche Vergleich der Verkehrsmittel und ihres Fussabdrucks

Unsere tägliche Mobilität ist der zweite grosse Hebel zur Reduzierung des persönlichen ökologischen Fussabdrucks. Die Wahl des Verkehrsmittels hat einen direkten und massiven Einfluss auf unsere CO2-Bilanz. Während das Fliegen als Klimasünder bekannt ist, sind es vor allem die alltäglichen Autofahrten zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit, die sich über das Jahr zu einem erheblichen Emissionsberg summieren.

Ein ehrlicher Vergleich der Verkehrsmittel zeigt drastische Unterschiede. Das Fahrrad und das Zu-Fuss-Gehen sind naturgemäss unschlagbar. Doch auch bei motorisierten Optionen klaffen Welten zwischen dem öffentlichen Nahverkehr, einem E-Auto mit Ökostrom und einem Verbrenner. Der folgende Überblick liefert konkrete Vergleichswerte für den deutschen Kontext.

Diese Daten aus einer aktuellen Analyse der Verkehrsmittel-Emissionen zeigen deutlich, dass jede Fahrt mit dem eigenen PKW mit Verbrennungsmotor die mit Abstand klimaschädlichste Option für den Alltag ist.

| Verkehrsmittel | CO2 pro km | Kosteneffizienz | Verfügbarkeit |

|---|---|---|---|

| Fahrrad | 0 g | Sehr hoch | Überall |

| E-Bike | 5-10 g | Hoch | Überall |

| ÖPNV (Bus/Bahn) | 20-80 g | Mittel (Deutschlandticket) | Stadt: gut, Land: eingeschränkt |

| E-Auto (dt. Strommix 2024) | 50-80 g | Mittel | Wachsende Ladeinfrastruktur |

| Benziner | 140 g | Niedrig | Überall |

| Diesel | 130 g | Niedrig | Überall |

Die grösste Revolution der letzten Jahre im deutschen Mobilitätssektor ist das Deutschlandticket. Es hat den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr finanziell so attraktiv wie nie zuvor gemacht. Seine Klimawirkung hängt jedoch stark vom individuellen Nutzungskontext ab.

Fallstudie: Deutschlandticket – Reale CO2-Einsparungen analysiert

p>

Das Deutschlandticket für 49 Euro ermöglicht die bundesweite Nutzung des gesamten öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs. Eine Analyse zeigt, dass der Umstieg vom Auto besonders für Pendler in Ballungsräumen mit guter Taktung massive CO2-Einsparungen bringt. Ein Pendler, der täglich 30 km zur Arbeit fährt und vom Auto auf die Bahn umsteigt, kann so jährlich rund 1 Tonne CO2 einsparen. Im ländlichen Raum ist der Effekt oft geringer, da schlechte Verbindungen und längere Fahrzeiten den Umstieg erschweren. Hier bleiben Fahrrad, E-Bike oder Fahrgemeinschaften oft die bessere Alternative.

Was wirklich auf dem Teller zählt: Die versteckten Umweltkosten Ihrer Ernährung

Die Ernährung ist der dritte grosse Hebel und zugleich der persönlichste. Was wir essen, hat weitreichende Folgen für das Klima, die Landnutzung, den Wasserverbrauch und die Biodiversität. Die Produktion von Lebensmitteln ist ressourcenintensiv, aber nicht alle Lebensmittel sind gleich. Der mit Abstand grösste Faktor für den ökologischen Fussabdruck unserer Ernährung ist der Konsum tierischer Produkte, insbesondere von Fleisch und Milchprodukten von Wiederkäuern wie Rindern.

Die Tierhaltung benötigt enorme Flächen für Weiden und den Anbau von Futtermitteln. Zudem stossen Rinder bei ihrer Verdauung Methan aus, ein Treibhausgas, das um ein Vielfaches klimaschädlicher ist als CO2. Eine pflanzenbasierte Ernährung ist daher der wirksamste einzelne Schritt, um den Fussabdruck auf dem Teller zu reduzieren. Aber auch jenseits des Fleischkonsums gibt es wichtige Stellschrauben. Der Grundsatz „saisonal und regional“ ist eine gute Faustregel, doch er hat seine Tücken, wie das Beispiel der Tomate zeigt: Eine im Winter in einem beheizten deutschen Gewächshaus gezogene Tomate kann einen weitaus schlechteren CO2-Fussabdruck haben als eine sonnengereifte Tomate aus Spanien, die per LKW nach Deutschland kommt. Hier zeigt sich, dass die Anbaumethode oft wichtiger ist als der Transportweg.

Ein weiterer massiver, aber oft übersehener Faktor ist die Lebensmittelverschwendung. Etwa ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel landet im Müll. In Deutschland gibt es mittlerweile clevere digitale Lösungen, um diesem Problem entgegenzuwirken:

- Too Good To Go: Mit dieser App können Sie überschüssige Mahlzeiten von Restaurants, Bäckereien und Supermärkten zu einem stark reduzierten Preis kaufen.

- Foodsharing.de: Eine Community-basierte Plattform, auf der Privatpersonen und Betriebe Lebensmittel kostenlos teilen können, die sonst weggeworfen würden.

- SIRPLUS: Ein Online-Shop, der gerettete Lebensmittel mit kurzem oder abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum zu günstigen Preisen verkauft.

Ein innovativer Ansatz, um die Verbindung zwischen Erzeuger und Verbraucher zu stärken und gleichzeitig den Fussabdruck zu senken, ist das Modell der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi).

Fallstudie: Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) in Deutschland

p>

In Deutschland gibt es über 400 SoLaWi-Betriebe. Mitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag und erhalten im Gegenzug einen wöchentlichen Anteil an der Ernte des Hofes. Dieses Modell schafft Planungssicherheit für die Landwirte und versorgt die Mitglieder mit frischen, saisonalen und regionalen Produkten. Es reduziert Transportwege, Verpackungsmüll und Lebensmittelverschwendung drastisch. Eine Studie hat gezeigt, dass SoLaWi-Mitglieder ihren ernährungsbedingten Fussabdruck um durchschnittlich 25 % reduzieren.

Nicht jeder Ökostrom ist gleich: Wie Sie den richtigen Anbieter finden und wirklich etwas bewirken

Der Wechsel zu einem Ökostromanbieter ist eine der einfachsten und gleichzeitig wirkungsvollsten Massnahmen zur Reduzierung des eigenen CO2-Fussabdrucks. Mit einem einzigen Vertragswechsel können die Emissionen aus dem Stromverbrauch auf nahezu null gesenkt werden. Allerdings ist Vorsicht geboten: Der Begriff „Ökostrom“ ist nicht geschützt, und nicht jeder als grün beworbene Tarif trägt gleichermassen zum Ausbau der erneuerbaren Energien bei.

Das Problem ist der sogenannte Graustrom. Viele grosse Energiekonzerne, die weiterhin massiv in Kohle- und Gaskraftwerke investieren, bieten ebenfalls Ökostromtarife an. Oft kaufen sie dafür lediglich Herkunftsnachweise aus alten, längst abgeschriebenen Wasserkraftwerken im europäischen Ausland, zum Beispiel aus Skandinavien. Mit diesem bilanziellen Trick wird ihr konventioneller Strommix „grün gewaschen“, ohne dass auch nur ein Cent in den Bau neuer Windräder oder Solaranlagen in Deutschland fliesst. Der Kunde hat zwar ein gutes Gefühl, aber die reale Klimawirkung ist minimal.

- Echte Ökostromanbieter erkennen: Achten Sie auf zertifizierte Gütesiegel wie das „Grüner Strom Label“ oder das „ok-power“-Siegel. Diese garantieren, dass der Anbieter aktiv und mit einem festgelegten Betrag pro Kilowattstunde den Neubau von Erneuerbare-Energien-Anlagen fördert.

- Unabhängige Anbieter wählen: Anbieter wie EWS Schönau, Naturstrom, Greenpeace Energy oder LichtBlick sind aus Bürgerbewegungen entstanden und reinvestieren ihre Gewinne nachweislich in die Energiewende. Sie sind nicht mit Konzernen verflochten, die fossile Geschäftsmodelle betreiben.

Neben dem Bezug von Ökostrom wird auch die eigene Stromerzeugung für Privatpersonen immer attraktiver. Insbesondere für Mieter und Wohnungseigentümer bieten sogenannte Balkonkraftwerke eine unkomplizierte Möglichkeit, einen Teil des eigenen Strombedarfs zu decken.

Fallstudie: Balkonkraftwerke nach dem Solarpaket I

Seit der Verabschiedung des „Solarpaket I“ im Jahr 2024 ist die Installation von Mini-Solaranlagen für den Balkon in Deutschland drastisch vereinfacht worden. Anlagen bis zu einer Leistung von 800 Watt können nun ohne Elektriker angeschlossen werden, und die Anmeldung muss nur noch im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur erfolgen. Die Kosten für ein Komplettset liegen zwischen 500 und 1.200 Euro. Je nach Ausrichtung und Verbrauchsprofil lassen sich damit jährlich 100 bis 200 Euro Stromkosten und 200 bis 400 kg CO2 einsparen. Viele Kommunen bieten zusätzliche Zuschüsse, was die Amortisationszeit auf 5 bis 8 Jahre verkürzt.

Das Wichtigste in Kürze

- Ihr persönlicher Klimaschutz ist am wirksamsten, wenn Sie sich auf die grössten Hebel konzentrieren: Wohnen, Mobilität und Ernährung.

- Die Berechnung Ihres CO2-Fussabdrucks ist der erste Schritt, um Ihre individuellen Prioritäten datenbasiert zu ermitteln.

- Suffizienz – also die Frage „Brauche ich das wirklich?“ – ist als Handlungsprinzip oft wirkungsvoller als reine Effizienzsteigerung.

Weniger ist Zukunft: Ein praktischer Leitfaden zur radikalen Ressourcenschonung im Alltag

Nachdem wir die grossen, technisch-orientierten Hebel wie Sanierung, Mobilität und Energieversorgung analysiert haben, kommen wir zum übergeordneten Prinzip, das alle Bereiche durchdringt: der Suffizienz. Während Effizienz bedeutet, „die Dinge richtig zu tun“ (z.B. ein sparsameres Auto fahren), bedeutet Suffizienz, „die richtigen Dinge zu tun“ (z.B. zu hinterfragen, ob die Autofahrt überhaupt nötig ist). Es ist der bewusste Schritt hin zu „weniger ist mehr“ und der direkteste Weg zur Ressourcenschonung.

Dieses Prinzip stellt den Neukauf als letzte Option in den Raum. Stattdessen rücken Reparieren, Teilen, Leihen und Wiederverwenden in den Vordergrund. Diese Kultur des Erhaltens gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung, unterstützt durch eine wachsende Infrastruktur und neue gesetzliche Rahmenbedingungen.

Fallstudie: Repair-Cafés und Leihläden – Die deutsche Sharing-Economy

In Deutschland gibt es mittlerweile über 1.000 Repair-Cafés. Hier helfen ehrenamtliche Experten kostenlos dabei, defekte Toaster, Fahrräder oder Kleidung zu reparieren. Parallel dazu etablieren sich in Städten wie Berlin, Hamburg und München „Bibliotheken der Dinge“, in denen man selten genutzte Gegenstände wie Bohrmaschinen, Zelte oder Nähmaschinen einfach ausleihen kann, statt sie zu kaufen. Die neue EU-Richtlinie zum „Recht auf Reparatur“ von 2024 stärkt diese Bewegung, indem sie Hersteller zu längeren Garantien und einer besseren Verfügbarkeit von Ersatzteilen verpflichtet.

Suffizienz ist jedoch mehr als nur Reparieren. Es ist eine Haltung, die den Wert von Dingen nicht in ihrem Besitz, sondern in ihrem Nutzen sieht. Es geht darum, Qualität über Quantität zu stellen und langlebige Produkte zu wählen. Gleichzeitig ist es wichtig, die Rolle des Individuums realistisch einzuordnen. Persönlicher Klimaschutz ist essenziell, aber er kann die Notwendigkeit für politische und wirtschaftliche Weichenstellungen nicht ersetzen.

Die komplexe Klimakatastrophe, die eine globale, politische, wirtschaftliche, soziale, ökologische Krise darstellt, kann nicht von Individuen gelöst werden. Die Verantwortung liegt bei den Verursachern, also Firmen und Staaten aus dem Globalen Norden.

– BUNDjugend, Kritische Analyse des ökologischen Fussabdrucks

Diese Perspektive ist wichtig: Ihr Handeln ist ein starkes Signal und ein Teil der Lösung, aber es entbindet Politik und Industrie nicht aus ihrer Verantwortung. Ihr suffizienter Lebensstil wird so auch zu einem politischen Statement für ein zukunftsfähiges Wirtschaftssystem.

Ihr Weg zu einem kleineren ökologischen Fussabdruck ist eine strategische Reise, kein Sprint. Beginnen Sie mit der datenbasierten Analyse und konzentrieren Sie Ihre Energie dort, wo Sie die grösste Wirkung erzielen. Jeder Schritt, der auf einer bewussten Priorisierung beruht, ist ein wertvoller Beitrag für eine lebenswerte Zukunft.